«Исследовались социально-философские аспекты процессов модернизации в России в контексте основных тенденций мирового цивилизационного развития. Показано, что представление об универсальной западной цивилизации и ее оценка как оптимальной модели социального прогресса является следствием односторонних экономикоцентрированных концепций истории. Сделан вывод, что, если переход к постиндустриальному обществу произойдет при господстве ценностей западной цивилизации, то глобальные проблемы примут катастрофические формы. Будущее общества связывается с принятием системы ценностей и мировоззренческих ориентаций, обеспечивающих коэволюцию природы и общества и диалог различных культурных традиций. Прослежены предпосылки формирования новой системы ценностей в различных областях современной культуры: экологическая этика, этика ненасилия, новые стратегии управления сложными развивающимися системами в технике, новые типы философского дискурса, снимающие оппозицию субъекта и объекта».

Из Отчета о деятельности РАН в 1998 г.

Важнейшие результаты в области естественных,

технических, гуманитарных и общественных наук.– Философия. – М., 1999.

В десятилетие – от середины 60-х до середины 70-х годов прошлого столетия – сложились объективные условия бифуркации истории. Мы же, через полвека – свидетели реальной истории в эпоху глобализации, когда стремительно нарастают признаки цивилизационной катастрофы и отдаляется парадигма 1 «устойчивое развитие» 2.

А могло быть по-другому, позитивно.

История могла бы развернуться иначе, случись то, к чему как будто располагали к середине 70-х эксперимент и фундаментальное знание. Но … не случилось.Наша цель – позитивная реконструкция исторических событий науки в надежде, что пока ещё не всё потеряно.

Интернет, Международная космическая станция/МКС и Большой адронный коллайдер/БАК венчают технологические достижения цивилизации. Но всё это – принципиальный предел «суммы технологии» ЦИВИЛИЗАЦИИ на Земле, если продолжится стагнация фундаментальной физики (с середины 1970-х). Цивилизация не имеет перспективы принципиально нового технологического будущего без концептуального расширения Стандартной Модели физики/СМ. Без этогонет будущего ЦИВИЛИЗАЦИИ (на Земле и в Космосе).

Надежда на экспериментальное подтверждение суперсимметрии на БАК в рамках представлений СМ («внутри» светового конуса), даже если это станет реальностью, ничего не даст для принципиального прорыва в технологиях на Земле и в Космосе.Параллельно, – нет… скорее, перпендикулярно 3 – нависают «восемь смертных грехов цивилизованного человечества» [1] 4 и надежда на одоление их, «благодаря естествознанию» [2] 5, вопрошающее предчувствие Апокалипсиса [3] 6 и вопрошающая двойственность в обосновании творческого хаоса [4] 7 – с одной стороны, «…это источник неограниченного могущества человека, ведущий к неминуемой катастрофе на нашей крошечной Земле», с другой – надеждаакадемика на собственную ошибку, а, по существу, призыв – найти фундаментальную основу, чтобы отдалить неминуемый предел бытия.

Отсюда, сверхзадача – вывести фундаментальное знание к дополнительной физике «снаружи» светового конуса [5] – реализовать Проект решающего эксперимента [51545, 3279, 3281].

Покажем, как в обозначенное десятилетие появилась эта возможность исторической альтернативы – новая физика.

Перспектива новой физики, объединяющей все физические взаимодействия – электромагнитное, слабое (электрослабое), сильное и гравитационное – открылась в это десятилетие (1965-1975) в США, России, Англии и Канаде экспериментами по наблюдению аномалий временных спектров аннигиляции ![]() -распадных позитронов в газообразном неоне при температуре лабораторий [6-13].

-распадных позитронов в газообразном неоне при температуре лабораторий [6-13].

Судьбоносным стал 1965-й – год независимого опубликования результатов эксперимента [9] и теории [14] из, казалось бы, идейно отдалённых областей фундаментальной физики, сближение и связь между которыми обоснована через полвека феноменологией дополнительной физики «снаружи» светового конуса [5].

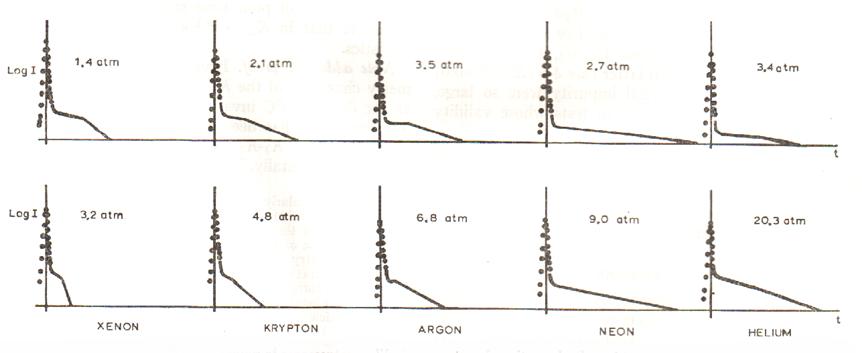

В эксперименте [9] наблюдалась неэкспоненциальная особенность временных спектров аннигиляции квазисвободных позитронов от ![]() -распада 22Na (“shoulder”/«плечо») в ряду всех инертных газов. Представленные диаграммы временных спектров (не реальные временные спектры, а отображающие их рисунки) визуально – аномалией в неоне (видно сглаживание плеча: практически прямая линия – экспонента в полулогарифмических координатах, см. Рис.1) – напомнили об установленной ранее экспериментами [6-8] другой аномалии в неоне по сравнению с гелием и аргоном (см. Табл. 1). Из Таблицы 1 видно, что доля позитронов, образующих позитроний (f) в орто- (ѕf) и пара- (јf) состояниях в неоне,выходит за верхний предел оценок по модели Оре [7]

-распада 22Na (“shoulder”/«плечо») в ряду всех инертных газов. Представленные диаграммы временных спектров (не реальные временные спектры, а отображающие их рисунки) визуально – аномалией в неоне (видно сглаживание плеча: практически прямая линия – экспонента в полулогарифмических координатах, см. Рис.1) – напомнили об установленной ранее экспериментами [6-8] другой аномалии в неоне по сравнению с гелием и аргоном (см. Табл. 1). Из Таблицы 1 видно, что доля позитронов, образующих позитроний (f) в орто- (ѕf) и пара- (јf) состояниях в неоне,выходит за верхний предел оценок по модели Оре [7] ![]() I – потенциал ионизации атома в эВ; 6,8 эВ – энергия связи позитрония) и почти вдвое превышает её значение в гелии и аргоне (по данным [7]).

I – потенциал ионизации атома в эВ; 6,8 эВ – энергия связи позитрония) и почти вдвое превышает её значение в гелии и аргоне (по данным [7]).

Рис.1. Формы характерных спектров времени жизни квазисвобных позитронов (22Na) в инертных газах [9]. В неоне плечо сглажено.

|

Газ

|

fмакс,

модель Оре, % |

f, доля позитронов,

образующих позитроний, % |

Экспериментальный метод

|

|

Гелий

|

28

|

32

|

«Тушение» o-Ps NO (

|

|

Неон

|

32

|

55 28 |

Спектр энергий аннигиляционных

Временной спектрометр |

|

Аргон

|

43

|

31 36 28 30 (27) [8] |

«Тушение» o-Ps (

Спектр энергий аннигиляционных Временной спектрометр Угловые корреляции 2 |

Последовавшие за [9] измерения плеча и f в ряду гелий-неон-аргон [10] подтвердили размытие плеча в неоне с большой неопределённостью параметра ![]() нс

нс![]() атм (ts – длительность плеча, в нс; p – давление газа) и фактор ~ 2 расхождения fNe по данным, полученным временным и другим экспериментальным методом.

атм (ts – длительность плеча, в нс; p – давление газа) и фактор ~ 2 расхождения fNe по данным, полученным временным и другим экспериментальным методом.

Через несколько лет после опубликования этих результатов сравнения неона (Z = 10) с гелием (Z = 2) и аргоном (Z = 18) [101968] были опубликованы временные спектры аннигиляции позитронов (22Na) в неоне, полученные в других лабораториях [11-13]. Также наблюдалось более или менее сильное размытие плеча в неоне и большой разброс величины ![]() : 1700

: 1700![]() 200 нс

200 нс![]() атм [12] и 2200

атм [12] и 2200![]() 6% нс

6% нс![]() атм. В работе [11] параметр

атм. В работе [11] параметр ![]() в неоне не измерялся, поскольку плечоне наблюдалось.

в неоне не измерялся, поскольку плечоне наблюдалось.

Были попытки объяснить аномалии физико-химическими особенностями неона [101967] 8. Но всё это отступило перед яркой, привлекательной и в то же время парадоксальной гипотезой о реализации эффекта Мёссбауэра (1958) в системе

заявка на новую физику. То, что в работе [7] использовался источник позитронов 64Cu (также ![]() -распад типа

-распад типа ![]() ), не противоречит этой гипотезе.

), не противоречит этой гипотезе.

В теории [14]: «Физическое истолкование некоторых алгебраических структур тензора энергии-импульса позволяет предположить, что возможна форма вещества, названная ![]() -вакуумом, макроскопически обладающая свойствами вакуума. <…>

-вакуумом, макроскопически обладающая свойствами вакуума. <…>

Ввиду множественности сопутствующих систем отсчёта нельзя ввести понятия локализации элемента вещества ![]() -вакуума, и, следовательно, понятий частицы и числа частиц

-вакуума, и, следовательно, понятий частицы и числа частиц ![]() -вакуума в некотором объёме, понимая под частицей объект, выделенный в классическом смысле в отношении остальной «части» вещества. Подобным же образом нельзя ввести классическое понятие фотона».

-вакуума в некотором объёме, понимая под частицей объект, выделенный в классическом смысле в отношении остальной «части» вещества. Подобным же образом нельзя ввести классическое понятие фотона».

Связь аномалий в неоне с космологической концепцией вакуумоподобных состояний вещества [14] начала проясняться после успешной реализации критического эксперимента [15], подтвердившего эффект Мёссбауэра, невозможный, казалось бы, в рамках СМ (КЭД) в этих условиях, и успешных последующих литературных разысканий теоретических идей и результатов многих видных и выдающихся теоретиков, пытавшихся (каждый по своим мотивам) найти пути расширения СМ.

К середине 1975-х уже были сформулированы все концептуальные идеи и получены результаты, позволяющие физике начать освоение областей пространства-времени «снаружи» светового конуса, которые в научном общественном сознании и до сих пор остаются «нефизическими» (пространственноподобные интервалы пространства-времени 9).

В десятилетие 1965-1975 сложилась принципиальная возможность формулировки новой пространственно-временной парадигмы.Три положения уже к этому времени составляли основу для реализации новой парадигмы:

В 1964 году было экспериментально показано, что CP-симметрия нарушается в слабых взаимодействиях. Поскольку квантовая теория поля/КТП требует сохранения CPT-симметрии (CPT-теорема), а время (T) для физического наблюдателя однонаправлено («стрела времени»), возникает необходимость обоснования сохранения CP путём выхода за рамки СМ 10. С этим же связана идея зеркального мира (зазеркалья);

С середины 70-х была принята и становится предметом экспериментального поиска суперсимметрия – единое описание фермионов и бозонов;

Существование пробного тела, способного зондировать зазеркалье:Ортопозитроний 3(e+e–)1 – (o-Ps, TPs; спин S = 1), образованный позитроном от ![]() -распада (типа

-распада (типа ![]() ) –

) – ![]() – (

– (![]() -o-Ps), как «…пара электрон-позитрон часть своего времени находится в виде виртуального фотона» [17], может быть постулирован, как предметная формализация физического наблюдателя [18].Теоретики могли бы уже к 1975 г. догадаться, как это случилось через десятилетие также без достаточных экспериментальных оснований [19], что присутствие в динамике o-Ps одного (это существенно!) виртуального фотона означает квантовомеханические осцилляции TPs

-o-Ps), как «…пара электрон-позитрон часть своего времени находится в виде виртуального фотона» [17], может быть постулирован, как предметная формализация физического наблюдателя [18].Теоретики могли бы уже к 1975 г. догадаться, как это случилось через десятилетие также без достаточных экспериментальных оснований [19], что присутствие в динамике o-Ps одного (это существенно!) виртуального фотона означает квантовомеханические осцилляции TPs![]() (

(![]() – ортопозитроний в зазеркалье).

– ортопозитроний в зазеркалье).

Откуда зазеркалье?! Вот тут-то и появилась возможность сохранить нарушенные в слабых взаимодействиях P- и CP- симметрии, поскольку в КЭД, количественно описывающей позитроний (с процедурой перенормировки!), симметрии не нарушаются.

Но, как это сделать? Уже можно было сформулировать расширение КЭД до суперсимметричной КЭД (СКЭД), что также было реализовано через десятилетие совершенно независимо и даже в конфликте с известными к тому времени экспериментальными данными, поскольку полное вырождение ортосупер- и парасуперпозитрония в N = 2 СКЭД [20] противоречит сверхтонкому расщеплению уровней ![]() эВ орто- и парапозитрония. Это противоречие было конструктивно преодолено через два десятилетия, что положило начало феноменологии новой физики [21].

эВ орто- и парапозитрония. Это противоречие было конструктивно преодолено через два десятилетия, что положило начало феноменологии новой физики [21].

Зазеркалье могло быть конструктивно введено уже тогда, в середине 1970-х, как фундаментальное обоснование и «микроструктура» космологической концепции вакуумоподобных состояний вещества/ВСВ [14], путем «локализации» пространственноподобной структуры планковской массы положительного знака ![]() и её компенсации пространственноподобной структурой планковской массы отрицательного знака

и её компенсации пространственноподобной структурой планковской массы отрицательного знака ![]() , тем более что была уже сформулирована концепция скалярного «C-поля» с отрицательной плотностью энергии (массы) [22] и «ввиду этого возможно одновременное рождение квантов полей с положительной энергией и C-поля с отрицательной энергией» [23].

, тем более что была уже сформулирована концепция скалярного «C-поля» с отрицательной плотностью энергии (массы) [22] и «ввиду этого возможно одновременное рождение квантов полей с положительной энергией и C-поля с отрицательной энергией» [23].

И ничто не могло бы помешать предположению, что топологический квантовый переход/ТКП в двузначное (![]() ) пространственноподобное конечное состояние в среде газообразного неона обосновывает коллективизацию ядерного возбуждения 22*Ne по

) пространственноподобное конечное состояние в среде газообразного неона обосновывает коллективизацию ядерного возбуждения 22*Ne по ![]() идентичным ядрам

идентичным ядрам

тем более, что уже были известны топологические идеи Дж.А.Уилера [24] и показана возможность релятивистских движений макроскопических тел с нулевой массой покоя [25].

Вопрос о регистрации одноквантовой аннигиляции ортопозитрония также мог быть решён в обозначенное десятилетие, поскольку неуместное «классическое понятие фотона» [14] было уже дополнено теорией нотофа ![]() [26], а его взаимодействие с двузначной пространственноподобной структурой и детектирование методом задержанных

[26], а его взаимодействие с двузначной пространственноподобной структурой и детектирование методом задержанных ![]() -

-![]() -совпадений, где

-совпадений, где ![]() /ядерный гамма-квант/«старт» и

/ядерный гамма-квант/«старт» и ![]() /аннигиляционный гамма-квант/«стоп» (фотон или нотоф), – идеей антикомптоновского рассеяния [27].

/аннигиляционный гамма-квант/«стоп» (фотон или нотоф), – идеей антикомптоновского рассеяния [27].

Всё это было показано через четыре десятилетия [28,29], а могло бы произойти существенно раньше…

____________________________________

1 Википедия: Парадигма в методологии науки – совокупность ценностей, методов, подходов, технических навыков и средств, принятых в научном сообществе в рамках устоявшейся научной традиции в определённый период времени.

Парадигма в политологии – совокупность познавательных принципов и приёмов отображения политической реальности, задающих логику организации знаний, модель теоретического истолкования данной группы социальных явлений.

2 Википедия: Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.

3 Иносказательно: «перпендикулярно» – то, что может воспрепятствовать традиционному ходу истории.

4 Перенаселение; Опустошение жизненного пространства; Бег наперегонки с самим собой; Тепловая смерть чувства; Генетическое вырождение; Разрыв с традицией; Индоктринируемость; Ядерное оружие.

5 «Конечно, положение человечества теперь более опасно, чем было когда-либо в прошлом. Но потенциально мышление, обретённое нашей культурой благодаря его естествознанию, даёт ей возможность избежать гибели, постигшей все высокие культуры прошлого. Это происходит впервые в мировой истории»; подчёркнуто – Б.Л.

6 «Изучение глобальных проблем современности (глобалистики) показывает, что в пределах обозримого будущего (в течение ближайших десятилетий) проблемная ситуация существования человечества начнёт переходить в критическую, а далее – в катастрофическую,если не принять надлежащих мер. Эти меры предполагают другое направление исследований будущего – альтернативистику, которая выявляет черты цивилизации, альтернативные существующим и способные преодолеть кризис».

7 «Мой главный вопрос о неразгаданной тайне Жизни: что отличает человека от “обезьяны”. Мой ответ: свобода воли и её неустранимый индетерминизм. Это источник неограниченного могущества человека, ведущий к неминуемой катастрофе на нашей крошечной Земле. Несмотря на всё возрастающий самообман homo sapiens вряд ли успеет спастись от самого себя. Моя единственная надежда – моя собственная грубая ошибка!? Но в чём она???».

Б.В. Чириков, как и К. Лоренц, подчеркивает особый статус естественнонаучных знаний в культуре цивилизации:

«…очень важно чётко разделять истину науки (физики), которая “утверждается” только экспериментом и остаётся навсегда, и всевозможные “догадки” так называемых “гуманитарных наук”, очень разнообразные по содержанию и сильно флуктуирующие во времени. Слов нет, эти фантазии, в том числе и философские, могут оказаться чрезвычайно полезными “подсказками” для развития физики, но они никогда не становятся решающими в силу своей неопределенности»; подчёркнуто – Б.Л.

8 К этому времени уже никто не рассматривал экспериментальные данные по аннигиляции позитронов в веществе, как предмет фундаментального знания, поскольку уже была сформулирована квантовая электродинамика/КЭД. Эта и последующие работы по аннигиляции позитронов в газообразном неоне научным сообществом и сегодня рассматриваются по разделу физикохимия. У части научного сообщества всё же сохранилась неудовлетворённость концептуальным компромиссом перенормировки заряда и массы электрона в КЭД (операция вычитания бесконечностей: ![]() ; это отражено и в последующем, при формулировке теории сильных взаимодействий – квантовой хромодинамики/КХД, – отсутствием до сих пор фундаментального общепринятого обоснования конфайнмента цвета).

; это отражено и в последующем, при формулировке теории сильных взаимодействий – квантовой хромодинамики/КХД, – отсутствием до сих пор фундаментального общепринятого обоснования конфайнмента цвета).

9 Гипотетическую физику «снаружи» светового конуса до сих пор связывают с возможностью существования тахионов. Было показано, что это не противоречит принципу причинности [16]. Однако феноменология тахиона контрпродуктивна, поскольку любая лаборатория с физическими приборами (детекторами) находится «внутри» светового конуса и потому не может детектировать тахионы. В новой физике её сменяет феноменология атома дальнодействия, наблюдение которого доступно вследствие существования ![]() -ортопозитрония, образованного позитронами от

-ортопозитрония, образованного позитронами от ![]() -распада типа

-распада типа ![]() [5]. К десятилетию 1965-1975 были уже сформулированы все основания такого переосмысления.

[5]. К десятилетию 1965-1975 были уже сформулированы все основания такого переосмысления.

10 И необходимость формализации статуса физического наблюдателя для включения в структуру фундаментальной теории («локализация» космологического антропного принципа).

Библиографический список

- Konrad Lorenz. Die acht todsünden der zivilisierten Menshheit. R.Piper & Co. Verlag, München, 1973. Конрад Лоренц. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества. Пер. с нем. М., «Республика», 1998.

- K. Lorenz. Die Rückseite des Spiegels: Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. Piper & Co. Verlag, 1973. К. Лоренц. Оборотная сторона зеркала, Пер. с нем. М., «Республика», 1998.

- И.В. Бестужев-Лада. Альтернативная цивилизация. М., «Алгоритм», 2003; И.В.Бестужев-Лада. В преддверии Страшного Суда, или Избежим ли предречённого в Апокалипсисе? М., «ФОН», 1996.

- Б.В.Чириков. Творческий хаос и Жизнь. ННЦ СО РАН, ИЯФ им. Г.И.Будкера. Ежегодный отчёт-2003. Новосибирск, 2004; Boris Chirikov. Creating chaos and the Life. http://arXiv/0503072.

- Б.М.Левин. О дополнительной физике «снаружи» светового конуса.

- http://science.snauka.ru/2012/08/993 (I) http://science.snauka.ru/2012/09/1396 (II)

- http://science.snauka.ru/2012/10/1545 (III); О расширении Стандартной Модели физики.

- http://science.snauka.ru/2013/01/3281 ; About extension of the Standard Model of Physics.

- http://science.snauka.ru/2013/01/3279

- Pond T.A. The formation of Triplet Positronium in Gases. Phys. Rev., v.85(30, p.489, 1952.

- Marder S., Hughes V.W., Wu C.S., and Bennett W. Effect an Electric Field on Positronium Formation in Gases: Experimental. Phys. Rev., v.103(5), p.1258, 1956.

- Heinberg M., Page L.A. Annihilation of Positron in Gases. Phys. Rev., v.107(6), p.1589, 1957.

- Osmon P.E. Positron lifetime spectra in noble gases. Phys. Rev., v.B138(1), p.216, 1965.

- Левин Б.М., Рехин Е.И., Панкратов В.М., Гольданский В.И. Исследование временных спектров аннигиляции позитронов в инертных газах (гелий, неон, аргон). Информационный Бюллетень Союзного научно-исследовательского института приборостроения (СНИИП) ГКАЭ, №6, с.с. 31-41, 1967; Goldanskii & Levin, Institute of Chemical Physics, Moscow (1967). In: B.G. Hogg and G.M. Laidlaw and V.I. Goldanskii and V.P. Shantarovich. TABLE OF POSITRON ANNIHILATION DATA. At. Energy Rev., v.6(1), p.149, Vienna, 1968.

- Canter K.F. and Roellig L.O. Positron annihilation in low-temperature rare gases. II. Argon and neon. Phys. Rev., v.A12(2), p.386, 1975.

- Coleman P.G., Griffith T.C., Heyland G.R., and Killen T.L. Positron lifetime spectra in noble gases. J. Phys., v.B8(10), 1734, 1975.

- Mao A.C. and Paul D.A.L. Positron scattering and annihilation in neon gas. Canad. J. Phys., v.53(21), p.2406, 1975.

- Глинер Э.Б. Алгебраические свойства тензора энергии-импульса и вакуумоподобные состояния вещества. ЖЭТФ, т.49(8), с.542, 1965.

- Левин Б.М., Коченда Л.М., Марков А.А., Шантарович В.П. Временные спектры аннигиляции позитронов (22Na) в газообразном неоне различного изотопного состава. ЯФ, т.45(6), с.1806, 1987.

- Андреев А.Ю., Киржниц Д.А. Тахионы и неустойчивость физических систем. УФН, т.166(10), с.1135, 1996.

- Feynman R.P. QUANTUM ELECTRODYNAMICS. W.A.Benjamin, Inc., N.Y., 1961; Перевод: Р.Фейнман. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, «МИР», М., 1964.

- Левин Б.М. Реализация суперсимметрии в атоме дальнодействия и конфайнмент, барионная асимметрия, тёмная материя/тёмная энергия. http://science.snauka.ru/2015/03/9680

- Glashow S.L. Positronium versus the mirror Universe. Phys. Lett., v.B167(2), p.35, 1986.

- Di Vecchia P. and Schuchhardt V. N=1 and N=2 supersymmetric positronium. Phys. Lett., v.B155(5/6), p.427, 1985.

- Левин Б.М. К вопросу о кинематике однофотонной аннигиляции ортопозитрония. ЯФ, т.58(2), с.380, 1995.

- Hoyle F., Narlikar J.V. C-field as direct field of particles. Proc. Roy. Soc., v.A282, #1389, p.178, 1964.

- Hawking S.W., Ellis G.F.R. The Large Scale Structure of Space-Time. Cambridge University Press, 1975. Перевод: Хокинг С., Эллис Дж. Крупномасшабная структура пространства-времени. М., «Мир», 1977, с.104.

- Wheeler J.A. Neutrinos, gravitation and geometry. Bologna, 1960. Перевод: Гравитация, нейтрино и Вселенная. ИИН, М., 1962.

- Андреев А.Ф. Гравитационное взаимодействие частиц нулевой массы. Письма в ЖЭТФ, т.17(8), 424, 1973; Макроскопические тела с нулевой массой покоя. ЖЭТФ, т.65(4/10), 1303, 1973.

- Огиевецкий В.И., Полубаринов И.В. Нотоф и его возможные взаимодействия. ЯФ, т.4(1), с.216, 1966.

- Synge J.L. Anti-Compton scattering. Proc. Roy. Ir. Acad., v.A74(9), p.67, 1974.

- Levin B.M. A Proposed Experimentum Crucis for the Orthopositronium Lifetime Anomalies. Progress in Physics, v.2, p.53, 2007.

- Levin B.M., Sokolov V.I. On an additional realization of supersymmetry in orthopositronium lifetime anomalies. http://arXiv.org/abs/quant-ph/0702063